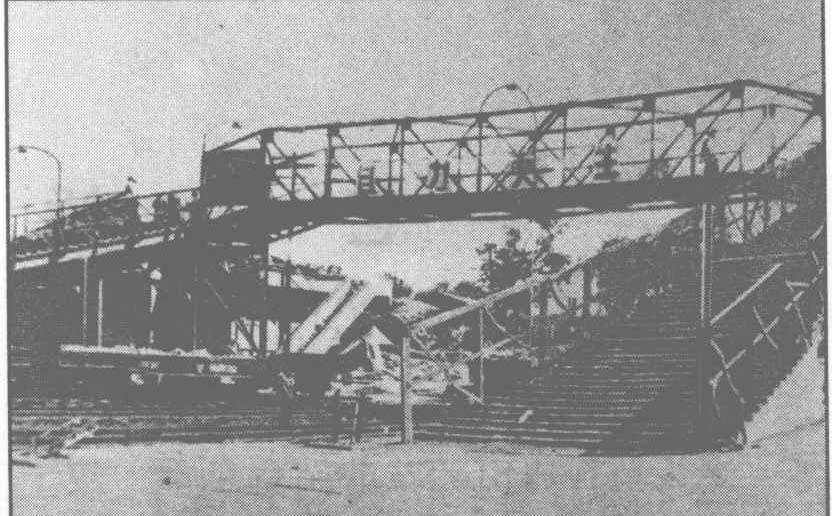

老天桥在唐山老站的站台东部,建于1927年。是中国现 存最早的铁路天桥。它像一架油漆斑驳的恐龙骨,身躯跨过了 好几股道,每个站台上都有一双斜伸出去的巨足,而台阶酷似 尾椎上的锯齿。它固执地趴在那里,和钟楼遥相对峙。对于时 空,似乎是某种角度的某种固执的坚守。

上来,在天上走一段儿,下来。走过天桥的短暂过程,浓 缩了人的一生。那么多走过天桥的人可能都不会留意,自己在 天上飞了一小段儿。

小时候第一次过天桥不愿意下来,被急着赶路的父亲狠揍 了两巴掌。后来到铁路上班,发现钻地下通道的感觉跟过天桥 差多了。发明天桥的人真是个天才,怎么会琢磨到把跨河越涧 的桥架到天上去呢?很多跟大人坐火车的小孩儿,走到这里都 要乘机多跑上两个来回儿,自己都不知道为什么。

天桥,顾名思义,是可以把人送到天上去的。或者可以理 解成下面没有水的桥。再进一步缩小概念,天桥,多是跨越马 路和铁路的桥。同样是在城里的热闹地界儿,跨越马路的天桥 和跨越铁路的天桥给人的感觉是不一样的。像北京天桥,总能 给人一种飘逸、悠然的向往。而车站天桥,无论多大城市多大 的火车站,都是轻易得不到赞叹和让人喜欢不起来的。赶车, 本来就来晚了,着急,追车,气喘嘘嘘一步三个台阶跨过这讨 厌的天桥,嘿,火车已经慢慢地启动了……不少旅客都在心里 留下过这样的印象:没有这倒霉的天桥一定是能够赶上火车的。抵达亦是 如此,下了 车,本来应该 马上和迎接的 亲友见面,还 要背包斡伞跨 过小山丘般的 天桥才能到达 出站口……

老天桥是唐山骨头最硬的建筑 它八十岁了依然健在。

老天桥是唐山骨头最硬的建筑 它八十岁了依然健在。

写这篇短 文时我认真地想了一下,在车站诸意象中,人行天桥的确是不大受欢迎的。 候车室可以遮风挡雨,打瞌睡,无家可归者还可做免费旅馆; 站台可以抒情,可以风花雪月地浪漫,可以请到诗里去,连等 待都有了酸酸涩涩的甜味;火车,风风光光的火车更没法比, 这牛哄哄的家伙每时每刻带领大地前进,似乎谁都得给它让 路,似乎它永远应该得到赞美……而天桥呢?作为桥,不是正 而八经的桥,不是衔接着通天大路的桥;作为桥,没有驻足观 瞻的心情和雅兴;作为桥,没有驶过一辆车……想来真是有点 儿自卑。

背井离乡的脚。衣锦还乡的脚。但每一双脚的心情不会一 样。还说大地震那年,周围的建筑夷为墟土之后,本来矮矮的 谁也不在意的天桥突然成了车站这一片儿最高的标志——它硬 朗的身子骨堪称震区之最。那时有一句顺口溜是这样说的:站 在天桥望唐山,满眼砖头压油毡。自然,作为建筑,受伤最轻 的天桥责无旁贷地承受了最重的负担。那时的城市公路大部分 还都埋在废墟之下,无以记数的救灾物资和伤员都是从这座天 桥上抬过去的。而很多截瘫患者在返回故乡的时候,已经再也 不能像先前的时候自由自在地走过可爱的天桥了。还有的人, 虽然是自己走过了天桥,但是丢在废墟里的一行脚印被孑*的 拐杖取代。他们的心情,是箭步如飞的人无论如何也不能理 解的。

走上天桥,印象最深的是脚下让一列列火车抽空了,身心 会不自然地失重。我常常一个人在天桥上徜徉,看远处的建筑 和风景,看站台上来来去去悲欢离合的过客。抚摸着冰凉的角 铁和節钉,让身心抵近这个北方工业文明的活化石,试图让这 看似无情的钢铁之物,把它看见和感悟的沧桑通过抽象和隐秘 的渠道传导给我。喜欢钢铁,喜欢它的不动声色、无欲则刚, 喜欢它灰色风衣遮掩的钢筋铁骨弥漫出的阳刚之气……的确是 这样,容易被行色匆匆者忽略的天桥理应得到感激。我们在生 活中稍稍留意,会发现很多原来忽略或者认为是累赘和羁绊 的,却正是暗暗撑助我们的可靠朋友。正如这车站的老天桥, 它无缘带你去远方,却为我们接通了脚下的路。

现在,老天桥如同一位没有退役的老战士,依然坚守在自 己的岗位上,挺拔的身子骨没有一点萎靡的迹象。每天西沉的 太阳,总是慷慨地给予它最透彻的辉煌。