上世纪60年代后期,正值文革“方兴未艾”之际。北中国 的唐山,仿佛空气中都弥漫着一股“斗争”的味道。在如今唐 山西山口附近,座落着这个城市最早的现代建筑群落——西山 别墅,那是早年英国人盖的欧式建筑,供开滦煤矿高级职员居 住,是比较惹眼的地方。其中一个常有人聚散的院落引起了那 个年代嗅觉特别灵敏的公安部门的注意。它的主人名叫李浴 星,职务是开滦干校病休在家的教师。他早年就读于天津法商 学院,当过国民政府的律师和推事(法官),而络绎不绝的来 访者除了市里的党政要员就是一些爱好书画的文人,他们每每 不事张扬地在这里相聚究竟有何目的?当时给人的感觉是那样 顺理成章:一定是在密谋着什么反党反革命的事情!由此,这 个不定期的小型集会组织被地市两级公安局列为监视重点,定 为“反革命组织”。在李浴星被抓放两次之后的1970年前后, 一家人被造反派赶出西山别墅,搬到唐山西北井大坑附近的 61楼(1961年所建)。那是一幢抗震性能极差的简陋建筑,环 环相扣的厄运让李浴星一家5 口在1976年的唐山大地震中全 部罹难。

李先生搬到61楼以后,这些人还是时常小聚,尽管没有 查出任何反党反社会的真凭实据,李先生还是像政治“玩具” 一样又被抓、放了一次。当时的“革命”理由是类似现代版的 “天方夜潭”:李先生的学生来了,买了个西瓜,师徒几人吃 瓜高兴。李先生信口吟来:“七月先收丰硕果,红星满口正饴人。”传出去,公安局说你们这是吃 共产党呵。胆大包天! 一次李先生 和友人到昌黎碣石山(曹操“东临碣 石”的“碣石”山)写生,李先生触景 生情:“碣石山前春燕来”,被以讹 传讹说成是盼蒋重来(介石…… 来),真让人啼笑皆非。后来李先 生的高足、我的恩师、书法家张佗 先生说:“那时候真是哭笑不得呀 ……毛主席他老人家还’东临碣石 有遗篇’呢,咋说?”

1976年,是中国多灾多难的一 年,四害横行,邓小平同志再次被 打倒。周恩来、朱德、毛泽东三位 伟人辞世。东北下了陨石雨。唐山 发生了大地震。阴错阳差,李先生 也没有躲过这一劫。

偶然与必然的命运,似乎在暗 处操纵着人生。

北平刚解放那年,不知何去何 从的李先生在街上偶遇同乡徐达本 (后曾任接收开滦煤矿军代表,煤炭部副部长),徐问你现在干什么?李说没干啥。徐说跟我回 家吧,李想了想说好吧……

如像巨笔走龙蛇

张佗先生曾提出过几个“如果”:如果李先生40年代不从 北平回唐山,仍伯仲于吴镜汀、萧谦中、秦仲文、王雪涛等书 画名家之间;如果李先生不是在“文化大革命”中三陷囹圄, 几次被抄家;如果李先生不被造反派逐出西山别墅,住进“豆 腐渣”工程61楼;如果李先生能在地震中幸免于难,赶上改革开放;如果……但是时间和历史不 给任何人“如果”的机会,它给我们 留下的只是一个让人扼腕的遗憾。

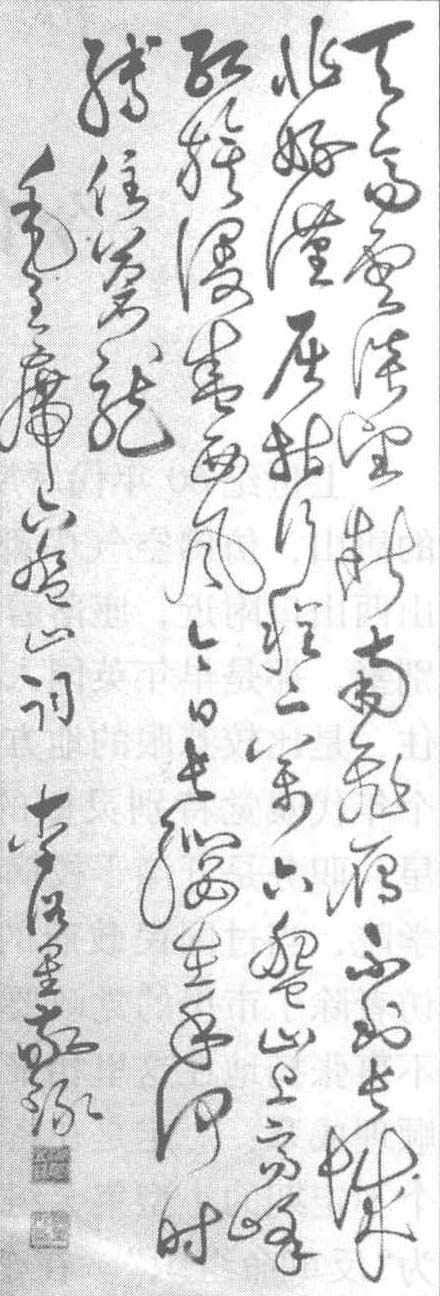

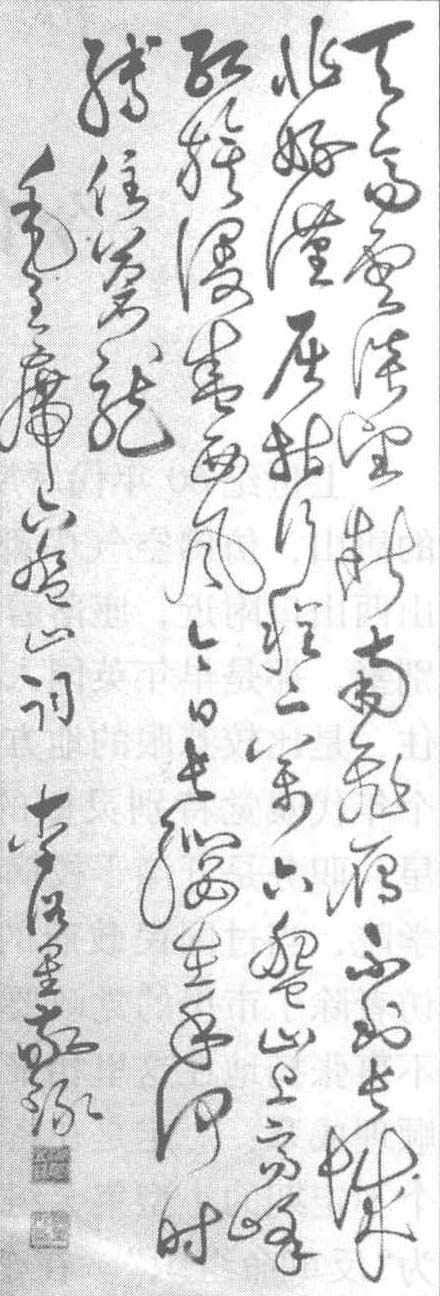

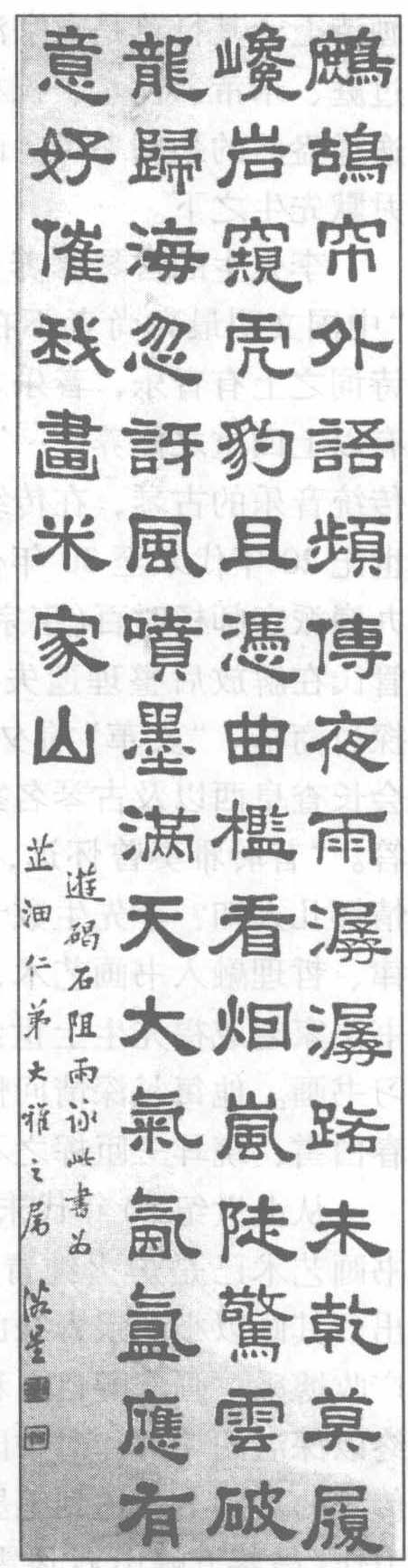

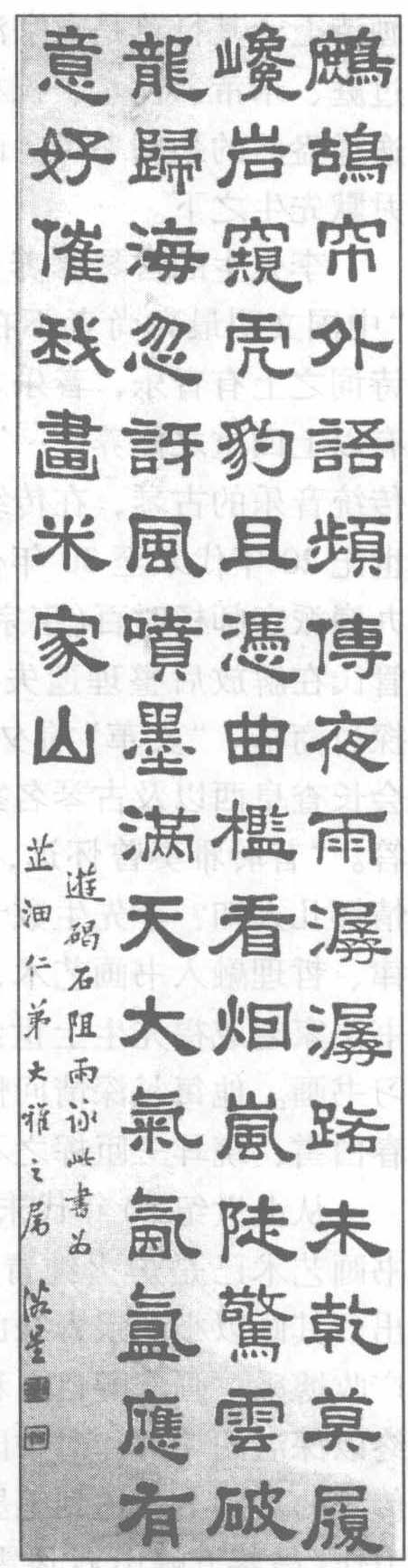

李先生1908年生于直隶省丰润 县稻地镇的一个书香门第,自幼酷 爱丹青翰墨,10岁始习书法,20年 代后期入京,考入中国大学法律系。 后又在天津商学院师从名士张芍辉, 进一步系统学习诗词文章。自幼年 始,先生的书法艺术与绘画艺术、 文学诗词及古琴艺术,几乎是同步 精进的。他的楷书胎息于欧阳询《九 成宫醴泉铭》,八载寒暑打下坚实的 基础,后于小欧(欧阳通)《道因法师 碑》、北魏《张猛龙碑》及褚遂良、李 北海诸家,都下过很深的功夫。一 部帖往往通临数百遍,力求形神兼 备,得其精髓。绘画初学“四王”, 后师法宋、元山水。弱冠之年,书 画造诣已让同行刮目相看。上世纪 3、40年代,李先生书画已知名京师 (笔单为10银元一方尺),成为当时 “中国画会”重要成员,与会长周肇 祥及吴镜汀、箫谦中、秦仲文、胡 佩衡等书画名家过从甚密。良好的 艺术环境,开阔的文化视野使李浴 星如鱼得水,书画技艺日臻精湛,法艺术,主要表现在大幅行草和题画诗上,其行草是在宗法二王的基础上,广收智永、张旭、孙 过庭、米芾、怀素、祝枝山诸家之长,形成了自己淳雅隽秀、 逸趣盎然的劲媚书风。而仅在楷书上的造诣,行家称亦不在沈 尹默先生之下。

字如其人

李先生的古琴修养也是极其深厚的。李苦禅先生曾说过: “中国文明最高尚者不在画,画上有书法,书法之上有诗词, 诗词之上有音乐,音乐之上有中国先圣哲理……故欲画高,当 有以上四重之修养……”(《李苦禅画语录》)。由此可见,代表 传统音乐的古琴,在传统文化中的地位可想而知。先生早在上 世纪20年代未至30年代初,受业于当时京师首席古琴大家、 九巍派宗师杨时百(字宗稷)门下,与古琴大师管平湖相伯仲。 管氏在解放后整理遗失大曲《广陵散》时,曾多次来函与先生 探讨商榷。“文革”前夕,李先生尚与当时的中国古琴研究会 会长查阜西以及古琴名家管平湖、吴景略等鱼雁往来,诗收酬 答。“昔聆雅奏曾怀远,今识荆门但恨迟”,钟期际遇,高士 情怀几人知?李先生数十年操琴不辍,将传统音乐中蕴寓的韵 律、哲理融入书画艺术,互参互济,相得益彰。以隶书见长的 书法家赵成福先生上世纪70年代初结识李先生,拜于门下学 习书画。他每每深情回忆李先生兴来弄琴吟诗,大雅之音若阳 春白雪,绕耳三匝挥之不去,令人神游天外,心幽洞开。

从上世纪50年代末病休在家至1976年地震罹难,先生的 书画艺术已是炉火纯青,臻于化境,其作品曾在欧洲等地展 出。其画以小北宗青绿山水见长,在四王及宋元各家的基础上 广收博采,画作醒目、和谐,引人入胜,三者浑然一体。晚年 终以深湛的功力和对中国山水画的独到颖悟自立门户。在尊重 传统的基础上,达到笔墨新颖,意境深远的高境。这些,从其 力作《昌黎五峰山》《风雪夜归人》诸画中可见一斑。

先生其书,无论真草隶篆,亦无论大字小字,技法、韵趣 无不神韵独具,既功力深厚又取法高远,既规矩严整又意度飘 逸,而“学问文章之气郁郁苹芋发于笔墨之间”的内蕴,则更 是庸常书家所不能企及的。张佗和赵成福先生皆慨叹曰:观先 生作书作画,当是一种超然享受,先生草书运笔如飞,抻纸者 往往目不暇接,行云流水之中,当行当止,似偶然又非偶然。 先生晚年作画,多是恣意挥洒,无意为之,真是胸藏丘壑,腕 底烟云,造化神奇顷刻生焉。上世纪60年代初,著名书画家、 辽宁省书法家协会主席周铁衡见李先生书,慨然道:“李先生 书乃正统京朝派,若以京师十人善书者,李先生必在其中。”而 我国知名诗人、散文家、书法家陈大远则更誉李浴星先生为北 方少有的书法家。

然而,一位如此出类拔萃的艺术大师,仅仅是学生与同好 的谈书论艺,竟被地市两级公安机关“密切监视”,成立专案 组审査,使先生在“文革”中三遭几度抄家。成箱盈柜 的书画珍品多被焚之毁之。加上社会和大自然的地震,现今散 落在门人及友人之手的,只有为数不多的手书毛主席诗词、给 学生临摹的一些古帖墨迹和小幅山水画作了。

这是历史的一个玩笑,也是一个历史的悲哀。然而,在一 个污泥浊水裹挟一切的时代,李浴星先生没有半点趋炎附势的 妥协,面对政治小丑们的卑劣表演,面对殃及家口的频频厄 运,他总是轻轻一笑。这是多么高贵的一笑!他总是和言缓语 地对学生说:书画不过是雕虫小技,学此要先学做人。做人之 道,首先要正直、坦率、养刚正不阿之气……

更令人深思的是,当年被公安局屡次定性为反革命组织首 要人物的李浴星先生,不仅没有一星半点“反革命”言行,而 且襟怀宽阔,对党和祖国充满希望,满怀热忱。在他的画作、 书作、诗作中总能看到时代前进的景象。1964年,我国第一 颗原子弹试爆成功,先生欣欣然赋诗一首:“中华核弹爆成功, 燕雀狸牲感震惊。……鹰腾鹘翔云表上,岂知天外有飞鹏。”现 今所有的画上题诗,也多是赞美新中国及缅怀英烈的诗名。如 《开滦晚景》中题曰:“春到煤都雪乍融,陡河夜雨觉潮生,东寄 赞语乌金井,要与朝阳试比红。”《五峰山》画中题道:“五峰高矗 势峻峭,鸟道崎岖西复东。怪石嵯峨疑卧虎,老松蟠蜿欲成龙。 梨花满地浑无语,涧水盈科自有声。烈士(指李大钊,曾避难于 五峰山)英风今尚在,相将明月照长空。”

李浴星先生生前漠漠,身后寂寂。因时运,因机缘,绝技 难展,未续海内大家之名,真憾事耳! 1976年的唐山大地震, 除成家在外的长子长女幸免于难外,住在61楼的李先生夫妇 及二子一女全家罹难! 1983年夏,李先生的学生门人为悼念 恩师,集资举办了一次“浴星诗遗作书画展”,赵成福先生赋 诗一首以示感念之情:

罹难丙辰殒大星

斜阳洒泪仰高风

痴心尽付琴书画

万缕哀思悼李翁