1985年本县境内共有各级大小工业企业2077个,其中省属1个,市属2个,县属全民企业18个,县属集体企业22个,乡(镇)企业155个,村办企业319个;联合体办企业765个,个体企业790个,此外有部队属企业5个。按轻重工业两大类,可分为21个主要行业。

重工业

一、冶金工业

(一)冶炼。本县本无冶炼资源。1958年在“全民大炼钢铁”的高潮中,县直机关、村村社社,土炼钢炉林立。以旧生铁器为铸铁原料,用木柴冶炼土钢。在西板桥村西建县炼铁厂,有小高炉4座,从唐山运煤炼焦炭,从滦县采购铁矿石,发动机关干部和大龄学生义务砸碎矿石,由于产品质次、成本过高,得不偿失,于1959年先后停办下马,从此一蹶不振,直到80年代才建起4个乡镇炼钢厂。

(二)铸造。建国前的民间铸造业,主要是生产犁、耠头等农具、炉具和铁锅。民国初年,小集杨庄“万生堂”铁厂开始使用煤油机动力鼓风,年产灰口铁锅1万多口,犁铧l万余件。建国初期,胥各庄镇“义泰成”、“生德兴”两个私营铸锅厂,有工人50人,于1954年8月开展大联营中与胥各庄丰联机器厂合并。1957年在发展“五小”工业中曾建立县营铸造厂,由于技术、经营等条件不善,于1980年停办。在此期间县属农机、机械、电机等厂均设有为本厂服务的铸造车间。60年代后期,农村曾有一些生产大队办起小高炉副业,加工生铁铸件。1972年以后,多收归公社修造站经营,成为附设的铸造车间。80年代以来,在扩大发展乡镇企业中,各地又陆续兴办了村办和联办小高炉。至1985年,全县共建铸钢厂10个,从事来料加工,为大城市机械制造铸造部件。

(三)金属延压。为拾遗补缺适应社会生产的需要,1979年,胥各庄镇首先兴建了本县第一个轧钢厂,生产各种型号的圆钢、角钢。到1985年,全县共建9个乡镇轧钢厂和一个无缝钢管厂,从业人员3376人,生产能力为2.5万吨,无缝钢管877吨,年产值4122万元,利润1404万元。胥各庄镇轧钢厂1985年产值达1950万元,利润817万元,税金420万元,人均产值2万元,人均利税1.2万元。由于各轧钢企业均以废钢铁为原料,设备落后,利用率偏低,耗能较高,而且采取水平浇铸的水方坯工艺,最大开坯设备为直径400毫米轧机,只能轧制4吋锭,轧制的圆钢压缩比达不到要求,不能保证质量,在市场竞争中成为潜在的危机。为此,在主管部门帮助下,有关企业都在研究改进工艺设备和提高、更新产品。

二、机械工业

包括各种机械制造与修配。县内近代机械制造业,始于1880年5月,在胥各庄建立的铁路修车厂。当时只有几十名工人和数间简易厂房,设备只有几台手摇小型机床和1台蒸汽机为动力的机床。1881年6月该厂利用废旧移动起重机的锅炉和零件,制造出我国第一台蒸汽机车———“龙号机车”,牵引动力百余吨,时速6公里。1888年该厂迁至唐山,是唐山机车车辆厂的前身。

民间机械制修业。1922年郑东来在河头镇开办的“广巨”铁工厂为最早。相继1929年吴春起在宣庄镇开办铁工厂,1940年付云俊在胥各庄镇开办“大兴”铁工厂,1947年于广智在河头开办“广和隆”铁工厂,各厂仅有职工5~10人左右。主要修配轧花机、弹花机、柴油机、胶轮大车等。1947年“广和隆”铁工厂仿日本烧球柴油机试制成功并投产。在农村主要是手工业的烘炉(打铁),全县有200余座,从事锻造马掌、铁制农具、炊具等。其生产的农具以小集地区西郑庄的镰刀最为有名。

建国后,经过“一化三改”和调整国民经济,在原有私营铁工厂和个体手工业的基础上,多次调整机构和经营体制,到1981年基本上稳定下来,计有县属全民企业4个:机械厂1个,汽车修理厂1个,拖拉机修理厂2个。县属集体企业有机铁厂、自行车零件厂、电机厂各1个;唐坊、宣庄、柳树瞿阝、稻地、小集、钱营等农机修造厂,大新庄造纸机械厂共10个。50年代初,由于设备简陋,基本上以手工操作为主,生产工艺比较落后。当时,生产简易铁制农具,铡草机、五轮水车、草绳机等。随着引进设备与开展群众性的工具改革活动,逐步实现了锻压、切削、铣、刨、钻孔等工艺的机械化,有效的降低了劳动强度,提高了工效和产品质量。1959年,县机械厂已能生产柴油机、低压蒸汽水车,电动打夯机等系列产品。所产的12马力柴油机、皮带车床、自动手套机等10种工业品曾于同年在全国公社工业展览会上展出。其中自动手套机、柴油机部件连同机铁厂生产的农具被定为去印度展出的农村工业品。60年代主要生产七时步犁、弹花机、轧花机。1965年试制成功第一台45瓩电动机。进入70年代,经多次技术革新和增加设备,使电机生产由一种规格发展到生产四级和三级的0.6、1.3、3.0、4.5、7.0、7.5、8.0、10.0、13.0瓩等9种规格的交流电动机,以及水冷电泵,冀160型潜水电泵等产品。同时并承担了唐山地区的军工生产以及生产步犁、拖拉机配件、轴承、小麦脱粒机、扬场机、洋镐等产品。80年代以来,开拓了拖拉机断气刹车阀、汽车轮船调装器、榨油机、手摇绞肉机、豆辊机、高频焊管、自行车手把、前叉子以及圆桌腿等产品。l981年县自行车零件厂所产的手把(仿兰羚蝴蝶牌)被评为河北省优质产品,销往国内18个自行车配套厂,并销往东南亚6个国家和地区。1983年县机械厂试制成功了喷灌自吸泵,使机械生产出现了新的转机。1985年,县属全民和集体机械制修企业15个,共有职工1629人,拥有金属切削、锻压、冶炼、动力等机械910台,工业总产值达1629万元,实现利润总额126.3万元,利税118.7万元。

机械工业在乡镇工业中实力雄厚,1966年侉子庄乡“五七”厂自制了本县第一台80吨冲床,同年12月投产,翌年即生产500台。1968的以后相继生产了水泵、脱粒机、打井机、冲床、铣床等机械。1979年以后,乡镇企业中机械工业发展很快,到1985年已有机械工业企业10个,从业人员4199人,为县属同类企业的2.6倍。主要产品有:陶瓷机械、粉土磨、水碾、球磨机、轮碾机、轮胶机、三柱顶砖机、喷水机、粉皮机、脱粒机、轧钢机、破碎机、造纸机械、喷釉机、搅拌机、压力机、制砖机、滤泥机、打井机、施釉生产线设备等几十种,还有法兰、车轴机械配件等产品。1985 年全行业创产值3036万元,实现利润499万元。

三、建材工业

本县建国前和建国初期的建材工业,以制砖为主,到70年代中期开始生产水泥。1976年地震后,根据恢复建设的需要,乡镇企业逐步向系列化发展。1985年,县属建材工业企业有水泥厂、井管厂、陶瓷厂三个单位,拥有职工739人,乡镇建材企业143个,从业人员7293人,有产品几十种。

(一)制砖业。传统制砖业均用“马蹄窑”,全县百余座均用手工制坯,人力装窑出窑,近代多生产6X12×24厘米规格的青砖,每窑产5000块左右。本世纪60年代初,窑型改成拱型联串式,称“串窑”,并实现制坯机械化,产品规格为:5.3×115×23.5厘米的红砖,也称“机砖”,每窑可产几万块。1985年全县有制砖厂48个,从业人员4290人,年产砖3亿块。

(二)水泥工业。丰南县过去没有水泥工业,所用水泥主要由唐山水泥厂购进。为了填补这一空白,1975年5月兴建县水泥厂,1976年10月投产,原料来源系丰润县的石灰石渣,唐山开平区的铁粉,本县董各庄的粘土,产品为硅盐酸水泥。开始只有一座小土窑,一立方米旧球磨机2台,400×600厘米破碎机l台和鼓风机等主要设备,装运全靠人力,年产量1200吨,产值5万元。1977 年开始技术革新,扩建厂房,增建2×8米普通立窑1座,拥有职工199人,年产水泥9155吨,产值38.5万元,企业转亏为盈,当年盈利3万元。1983年又续建2.2×8.5米液压传动机械立窑一座,相应增置1.8×15.5米转筒烘干机l台,1.83×6.4米球磨机3台,1000×700厘米反击式破碎机1台,以及鼓风机、吊斗提升机、螺旋输送机、钢板震动机、造粉机、摆针起动机等附属机械设备,并购买了“江淮牌”8吨汽车10部,以解决原料和产品运输问题。

1985年工厂扩建后,厂房占地1.85万平方米,职工528人,年产“三矛牌”矿碴硅酸盐水泥5.34万吨,产值256.7万元,利润总额61.8万元,纳税43.8万元。

此外有乡镇企业系统新建水泥厂3个,职工377人,年产4万吨,所产水泥为“325#”、“425#”、“525#”三个型号,除当地销售外,主要运往天津市。但是,各厂均存在原料距工厂较远,运输不便和粉尘污染等问题,亟待解决。

(三)水泥构件。60年代始生产水泥井管、空心楼板等构件。70年代以来为节约木材、降低造价,生产水泥房檩(代替木檩),1976年地震后被淘汰。一些乡镇企业转产水泥石绵瓦和苦土瓦。80年代在民用建筑中生产了水泥椽子。

县井管厂是全县规模最大的水泥构件厂,始建于1970年,共占地1.927万平方米,有职工201 人,产值256.7万元,利润12.6万元,纳利税14.2万元,主要生产井管和不同规格的涵洞水泥管,水泥电杆等,1985年生产13.9万米,共耗水泥3663吨。

(四)金属及保温材料。均系地震前后兴办的乡镇工业,到1985年有刘唐保、董各庄、稻地、五里屯、大佟庄等乡(镇)的7个暖气片厂和侉子庄乡工业公司的钢窗厂(该厂生产的宝塔牌万能角钢销往香港、东南亚等国际市场)。另有一些冶金企业生产钢模板,高频焊管等建材,此类工业的从业人数270人,年产值833万元,利润23万元。

其他建材有小集乡生产的平板玻璃和一些乡办企业生产的油毡、涂料、防水建材、人造大理石、水磨石、保温砖等。

四、煤炭工业

始于1958年。在唐山地区煤管处统一部署下,由县政府组织2000名民工到唐山市郊的王碾庄、白庙子、马家沟一带,搞煤炭大会战。当时人员以公社为单位,实行军队编制,开凿了十几对井眼,主要采浅层复采煤,边角煤,俗称“小窑煤”。工具、技术、设备落后,全靠人海战术,年产煤3万吨。由于煤质低劣,仅廉价供应本县工业烧砖和炼焦之用。1959年王碾庄、白庙子矿井停产,少数人员合并到马家沟矿,绝大部分民工又回乡参加农业生产。1961年以后,随着国民经济调整和丰润、丰南两县分别设置,马家沟矿井由丰润县经营。

1970年9月,丰南县在唐山市东缸窑筹建了一座小煤矿,通称“东井”。此矿为开滦马家沟矿的复采窑,原设计能力为8万吨,服务期限3年。初建时职工120人,当时用土法开采,用辘轳代替镐车,井下用人推车运煤,用绳索和大筐作提升工具,当年产原煤1.3万吨,到1973年生产原煤4.52万吨,上交利润3.6万元。

1975年以后,东井煤矿井下煤层储量日减,又经过了1976年唐山、丰南强烈地震的破坏,原煤产量每况愈下。为了保证煤炭生产的连续性,革新、改造了东井煤矿,又在唐山市南富庄筹建新井,通称“西井”。西井占地为16744平方米,设计能力为178.3万吨,西井地质结构复杂,开凿井筒难度大,在唐山矿煤炭研究院和铁道研究院的指导协助下,于1975年10月竣工,1980年10 月投产。东井开采9年,共产原煤21.89万吨,为国家创造经济价值109.2万元,比原设计能力提高了近两倍。1981年底,东、西两井共有职工400人,主要设备有电机车、电煤钻、电动机、金属切削机床等共500多台(件),并设有标准的井架、镐车房等,井下初步形成了以电动机械为主的生产运输系统。1985年底统计,全矿职工455名,年生产原煤4.97万吨,完成产值116.13万元,利润总额为20.7万元。交纳税利11.6万元。

此外,除烟煤生产外,丰南县于1976年5月,曾在抚宁县板厂峪附近筹建一座白煤矿。但因筹建前上级主管部门对矿区内地质资料底数不清,又没有及时钻孔勘查,致使筹建工作历经一年时间未能投产而下马,损失资金21万元。

轻 工 业

一、化学工业

(一)腐植酸肥料。70年代后期,丰南县刘唐保、钱营、李毫子庄等一些社队利用地下草炭,丰南煤矿用浅层褐煤一度生产腐值酸肥料,1977年至1979年产腐植酸肥1.625万吨,后因资源等问题而停产。

(二)过磷酸钙。1971年丰南县投资筹建了磷肥厂连续生产硫酸、磷肥8年,共产硫酸1.326万吨,过磷酸钙2.624万吨。从业人员127人,固定资产52万元,留用流动资金40万元。由于硫化铁、磷矿石等原料需从远地采购,产品成本高、品位低、增产效果不明显,农民不愿施用等原因,造成产品滞销,经营无利,遂于1979年转产电瓶酸、再生漆等化工产品,后也因销路不畅、产品积压,发展前途暗淡,于1983年停办。

(三)氮素化肥。1975年5月,丰南县投资306万元,在小翟庄南筹建了丰南县化肥厂,原设计为年产3000吨合成氨的氨水厂。在1976年大地震中该厂震亡职工87人,震毁机械设备折款157.68万元。震后经河北省、唐山地区和本县三级投资236万元进行复建,于1977年3月恢复生产,1978年省、地拨款110万元进行扩建、技术改造,由生产氨水改产碳酸氢铵。1982年又投资125 万元,增置和改建高压机造气炉,试压泵、蒸汽过热器、氨分离器、氨冷凝器、脱硫塔、喷淋洗气塔、煤气发生炉,铜液洗涤塔、中温变换炉等设备,年产合成氨7000吨。该厂1980年以前亏损33.75万元,1981年扭亏为盈,1985年全厂职工444名,产合成氨6953吨,完成产值437.6万元,利润总额46.71万元,交纳利税23.1万元。

(四)其它化学工业。境内以省属南堡化工厂为主(详见本章第四节),县及县以下所办化学工业规模较小。1961年至1962年间,曾筹建过一个制碱的化工厂,只用土法生产了碱水,两年产值2.04万元,在经济调整中停办。70年代后期,在黑沿子、老王庄乡各村兴办了一些小型熬卤厂一。1970年小集乡办起了橡胶厂,1971年东田庄乡办起了电石厂。以后逐步发展,到1985 年,乡镇化工企业发展到201个,职工2950人,主要产品有:卤片、卤块、橡胶、电石、碳酸镁、氯化镁、镀锌和塑胶制品等,1985年产值1349万元,利润304万元。

二、制盐业

丰南沿海自古以来就是我国北方重要盐产区之一。据明隆庆四年(1570年)《丰润县志》记载,始于距今1460年以前的北魏孝昌二年。产区古名越支盐场,其范围南至海,东至曾家湾(今唐海县),西至汉沽农场的陡沽与宁河县的芦台,北至丰润县韩城和丰南的稻地镇。地域广袤达240 华里。到清代越支场有灶地1360顷,滩地632.24亩;有灶丁1130名。场区内有盐坨5个,均在张庄子、尖坨子一带。盐堡4座,盐锅67面。制盐工艺,清光绪三十三年(1907年)由煮盐改为晒盐。在张庄子、尖坨子、孙家灶、李家灶等处开辟盐滩72副,每滩年产盐2000余包。由于产量远逊于芦台盐场,遂于民国3年(1914)与芦台盐场合并,以后曾由官方开过两副滩,生产能力仅几百吨,后被海水冲毁未能恢复,到1948年解放前夕,境内几无盐场存在,只有少数民户为谋生计煎煮少量“私盐”。

民国以来,为抵制进口精制盐的倾销,民族资本家王燕泉于民国1 0年(1 921年)组建“通达精盐公司”,在唐坊火车站南建精制盐厂,民国15年(1926年)5月正式投产,年产精盐3万担,占全国精制盐总量的13.9%。以后由于军阀混战的影响,生产急剧下降,加之经理人选不当,经营亏损,该厂划归债权人汉口义成公司所有。日本入侵华北后,以武力接收该厂,职工大部离散,生产萧条。日本投降后,经国民党接收继续经营4年,生产每况愈下,设备破坏殆尽,1949年县人民政府接收该厂时,仅有库存精盐64.5吨,和两名护厂工人。

建国以后百废俱兴,在140平方公里的滩涂上,开始筹建新的盐场。1957年和1959年建立了丰南县涧河盐场、落潮湾盐场。1959年河北省劳改队、省军区、唐山军分区、唐山地区化工厂和驻军,先后在丰南沿海建起6个盐场和一个以原盐为原料的化工厂。在1961年国民经济调整时期,落潮湾盐场下马,1962年涧河盐场一度停办,1970年再度投产,当时涧河盐场有工人238名,年产盐l万吨,有盐滩五副,除抽水外,全部工序为人工操作。1971年以后,盐滩增多,工人相应增加,产量提高。到1975年年产原盐3.95万吨,6年累计产原盐19万吨,副产品芒硝111O吨,卤块985吨,产值1510.1万元,利润总额557万元。1976年7月在强烈地震中,滩田遭到破坏,恢复生产后,年产原盐3.16万吨,产值321.6万元,同时着手技术革新,改用柴油机为动力,并自制扒盐机、翻斗车、输送机等。1982年又自行设计搞成了电力输盐管道,场内铺设了柏油路面,运输工具由原来的马车改为运盐船、汽车。由于坚持技术改造,原盐清净度达到优级品率94%~96%,优质盐达部颁标准,消灭了次质盐,场内通过增设洗盐工艺设备,生产的粉盐销往全国各省市。到1985年底县盐场已拥有车床、钻床、铣刨床、台钻、砂轮机等工作母机22台,扬水泵17台,盐田机械9台,盐田维修机械5台,“195”柴油机5台,扒盐管道机械两部,572.6KW电动机66台,汽车6部。职工397人,年产原盐3万吨,粉洗盐33151吨,完成产值295.6万元,纳利税42.3万元。利润总额61.8万元。至1985年,丰南沿海滩涂设有盐场8个,年产量130万吨,总产值10100.6万元,利润1223.47万元。

三、陶瓷工业

本县陶瓷工业始于1954年4月。当时,由常仁来组织工人17名,投资2000元于粮食街兴办了胥各庄陶瓷生产合作社。后于1955年、1957年两次扩建,采用手工操作,主要生产建筑用陶瓷管和大小缸等粗瓷器。1958年转为地方国营,增加工人和设备,扩大生产盆碗等产品。1960年因成本高,经营无利,转产耐火砖、耐火缸等工业用瓷,又因成本高,成品率低等原因,造成企业亏损,1962年关闭。1965年大办“五小”工业中,企业重新开办,通过增添机械设备,生产耐酸环和建筑椽子砖等产品,企业开始盈利,并逐年增长。到1969年因产品滞销又改产陶管,而产值利润仍在下降直至亏损。1981年为扭转不利形势,由县投资33万元,迁建新厂,试产釉面砖,因技术差、产品成品率低,管理不善亏损2.73万元,1982年全厂人员135人,固定资产53.7万元,占用流动资金17.1万元,仅完成产值5万元,企业亏损9.9万元。1983年停产整顿仍无起色,于1985年停办。

乡(镇)企业系统的陶瓷工业,却以其独立自主机动灵活的经营方式,根据市场需求,拾遗补缺,生产适销对路的合格产品,在激烈的市场竞争中,立于不败之地。1985年全县共有43个乡(镇)、村陶瓷厂,职工903人,年产各种型号的卫生陶瓷器皿8万多件,日用陶瓷6.4万件,釉面砖20万平方米,此外还生产陶瓷颗粒和工业陶瓷等特种陶瓷制品。

四、造纸工业

本县的造纸工业始于1940年,稻地镇西门外一户造纸作坊。主要产草纸、包货纸。1946年胥各庄也开始有造纸厂,用土法抄制毛头纸,红心纸,于1948年倒闭。建国后在人民政府扶持下一度开业,于1951年停产。此时在胥各庄三街办的新联纸厂,也于1952年相继歇业。

1958年“大跃进”运动中,胥各庄三街建立一座国营军民造纸厂,以稻草、麦秸为原料,生产包货纸、办公纸。该厂有职工百余名,采取机械化生产,年产纸350吨,于1962年调整国民经济中下马。

1979年以后,乡(镇)办的造纸工业有了新的发展,1985年,胥各庄、西葛庄、刘唐保、大佟庄、高庄子、兰高庄、尖字沽等乡(镇)办起14个造纸厂(乡、镇8个,村办6个).职工1301人,主产包货纸、牛皮再生纸、瓦楞纸、箱板纸、烟花纸等,年产各种纸15万吨,产值1181万元,利润94万元。

五、印刷业

清光绪年间,稻地镇就有了手工印刷业,主要以雕刻木板、印制办丧事的讣文、铭旌之类。本世纪30年代,稻地春华书店曾用木板印刷学生用的大小楷纸仿影、糕点号等。民国初年,河头富贵街建有一所石印局,承印广告、名片、信封、信纸、糕点号、贺年片等简易印刷品,设备只有1 台石印机,3~5名工人。日军侵华后,印刷作坊先后停业。

建国后,于1953年建立丰南县印刷厂,原为冀东印刷厂的一个分厂,位于胥各庄三街桥西,煤河北岸,占地面积4200平方米。1954年7月交县经营,全厂有职工25人,备有石印机和圆盘机各一台,承印党政机关和事业单位的文件、材料、表格、单据等。1956年以后,陆续增添印刷机械设备30多台,业务量也相应增加。1960年曾一度同县造纸厂合并,又于1962年在国民经济调整中分开,并于1963年改为集体所有制。在建厂30多年间,除“文革”期间和震后一段时间内印刷业务有所下降外,其余多数年份是逐年上升的。1985年全厂共有职工102人,分为排版、印刷、装订三个车间。设备有裁纸机、划线机、圆盘机、铸字机、钉本机、鲁林机、卧飞机、热合机等23 台,并有上腊、烫金、塑料制品设备,还有外文及歌谱符号。能印刷各种文件、书籍、报刊、单据、表格、帐簿、封袋,彩色商标、封面和电化铝烫金,制做各种纸盒、帐夹和塑料制品;装钉精装、平装书刊、资料,并可装配塑料封面等。1985年产值为57.73万元,利润7.84万元。

此外,1980年胥各庄镇建立了一个印刷厂,为镇办企业。主要从事表格、文书和装璜品印刷,并兼做包装纸箱,年产值20余万元。

六、纺织工业

本县的棉纺织业历史悠久,随着明初南民北移,一些移民把纺织技术带到丰南,形成以男耕女织为特点的小农自给经济,并有少量商品交换和加工专业户。伴随着农村纺织业的发展,农村集镇出现了印染作坊,以陡河流域的“土靛”(植物染料),配合五倍子、青矾等,染制毛蓝、深蓝、葱白、玉白、水灰、青(黑)等色布匹,还有用刻有简单花型图案的皮革版印染成的“麻花布”。晚清以来,随着洋纱、洋布和化学染料的进口,逐步取代了传统印染用的土靛,但是,土布的生产仍然占有相当地位。

1941年第二次世界大战爆发后,日本侵略者以棉花做为重要的战略物资,严加控制,国产和进口洋纱、洋布大量减少,市场供不应求,价格昂贵。农民为解决衣着问题,土布、土线又有较大发展。专业户的织机有的由原来的手抛梭,手扳杼的窄面织机,更新为铁轮木架机(自动打梭越杼)。织布品种出现了洋纱经、土线纬的洋线布,白黑蓝红等色线交织的蓝白线布、条格布。并有纱布、蚊帐、冷布等多种品种。布面宽度由1.2~1.4市尺的窄面布,发展到2.5~2.8市尺的宽面布,以及生产口袋布和利用更生棉织染门帘、褥面等产品。在此期间并出现了一些应用手摇织袜机赶集、串村承揽织土线洋袜子的专业户。

1949年大水灾过后,县人民政府以发动群众纺线、织布作为生产自救的门路,当时属于季节性副业生产。在此基础上也分离出一些专业户,比较集中的是稻地地区的付庄、范庄,小集地区的杨塘庄,宣庄地区的杨庄、新房子等村。仅付庄一个村就有铁轮织机200架,从业人员400 多人,年产土布6.3万匹(窄面每匹30市尺,宽面每匹110市尺);冷布9万匹(蚊帐布120尺为一匹,冷布30尺为一匹)。土布大部分销往迁西等北部山区。蚊帐、冷布销往天津、东北。原料土线从当地各集市市场购买,洋纱从天津、唐山购买。1950年以后,专业户逐步减少。自1953年棉花实行统购统销,纺织和印染专业户停办。1954年6月,在付庄曾组织棉织生产供销社,有织布机60台,从业人员120人,为国家加工斜纹棉布,年产1万多匹(每匹110尺)。1956年由于国家的加工任务减少而撤销,人员和机具分散到生产队和农户,作为副业经营。集体针织业在建国前,全县曾有119户,从业人员200多人。1 954年胥各庄、稻地两地由40个个体户首先组织起两个针织生产合作小组。1956年合作化运动高潮中,经过同丰润城关针织合作社、新军屯针织合作小组合并,在胥各庄六街组成胥各庄针织生产合作社,有职工200多人,于1950年10月转为地方国营胥各庄针织厂。1958年该厂职工增到580人,经过调整职工队伍,1961年人员减少到300 人,1963年又由地方国营转为集体企业。为适应生产的发展,1974年投资40万元在高庄子乡蛮子坨村筹建新厂,翌年投产,1976年遭大地震破坏,经恢复建设于1978年转入正式生产。该厂自50年代以来,工艺、设备不断更新,产品产量不断提高,最初只有手摇织袜机和横机生产三、四种线袜和手套,并对外承揽加工业务。此后随着改进染纱和成品整型技术,所产的花线袜曾于1959年在全国公社工业展览会上展出。1960年开始增加织布机生产冲服呢,到1965 年已实现机械化生产。生产的“海潮牌”冲服呢1981年获省优质产品奖。弹力锦纶袜经外贸出口6万双。1985年全厂有职工655人,建筑面积7705平方米,有染纱、络纱、整经、织袜、织布、包装等车间。各种专用机械设备265台,辅助机械164台,年生产能力为冲服呢155万米,弹力尼龙袜10万双,线袜26万双,产值502万元,利润36万元,为全县唯一规模较大的针棉织企业。经济效益居县属全民、集体企业之首位。

丰南县针织厂几个年份发展状况表

| 年份 | 职工人数 | 工艺设备 | 要产品产量 | 产值(万元) |

| 1956 | 200 | 手摇袜机132台,横机5台缝纫机2台 | 粗、细线冲、男袜、童袜 | 50 |

| 1959 | 580 | 改电轮带动织机,增加绕花、提花工艺 | 花袜及手套 | 75. 8 |

| 1960 | 300 | 增加布机40台 | 增产“冲服呢”布 | 110. 2 |

| 1965 | 158 | 改换铁轮布机,络纱机、打棒机、丝光机基本实现机械化 | 81 .2 | |

| 1969 | 158 | 52. 7 | ||

| 1975 | 325 | 新装1511型布机40台,自动织袜机36台及更新染纱设备 | 冲服呢33万米,线袜160万双 | 177 |

| 1981 | 586 | 布机达到84台 | 冲服呢100万米,袜子154. 75万双 | 366. 87 |

| 1985 | 655 |

共有各种专用机械265台,辅助机械164台 |

冲服呢]55万米,袜子36万双 | 502 |

七、缝纫业

清末,随着农村集镇的发展,本县出现了缝纫业的店铺,通称“裁缝铺”。缝制和刺绣僧衣道袍袈裟、旗罗伞扇、车围、轿套、戏装、寿衣之类。多数成衣铺则承揽加工上等面料服装。当时都是手工缝制,规模较小,一般仅三、四人。民国初年开始使用手摇缝纫机,到20年代普遍使用脚踏缝纫机。随着工效的提高,除来料加工外,并出现了批量生产军装和学生制服的制服店,尤以胥各庄镇的缝纫服装业比较集中。早在清同治年间(1860年以后),胥各庄七街出现了“侯记”成衣局,从业人员10人。日伪统治时期成衣店铺逐渐增多,到1948年解放前夕尚有成衣铺,制服店十三、四家。农村集镇成衣铺较少,主要承揽衣物加工,有的巡回赶集招揽扎鞋帮等手工。

1952~1954年,胥各庄、宣庄、稻地、钱营、小集、大新庄、王兰庄、柳树瞿阝等集镇的个体户先后组成服装生产合作社和小组,共吸收100余人参加集体经营。原为供销系统组建,后经多次调整归属关系和裁并,到1974年基本处于县服装厂独家经营的局面。进入80年代以来,随着缝纫机在农村的普及和商品生产的发展,个体和乡(村)办缝纫业再度兴盛起来,已占领农村集市,以制销成衣为主,也有的从事裁剪和缝纫加工。

丰南县服装厂的前身是胥各庄缝纫生产合作社,经过不断扩大逐步发展,期间几经起伏和调整体制,1958年曾盲目的转办为地方国营服装厂,1962年在国民经济调整中,又转为集体所有制,同时改人力为电动工艺。1964年原胥各庄印染社并入该社,增加了印染业务。1972年正式改称丰南县服装厂,经过改进工艺设备实现了半机械化生产。震后,经过恢复建设,于1981 年厂址迁至铁路南西板桥,新厂共占地17384平方米,厂房建筑面积6484平方米。主要设备有平缝机、电剪、包缝机、净眼机、锁眼机、钉扣机、打节机、万能机、压领机、双针机、发电机等机械和由日本引进的服装生产线共达534台(件),拥有职工379人。1985年生产各种服装26.63万件,完成产值337.81万元,利润总额3.7万元,交纳税金6.6万元。

八、家俱制造业

(一)木器加工业 历史悠久,各集镇均有生产木器的店铺,规模大小不等,主要生产大车、木船、水车、棺材、农具、箱、柜、桌、厨并承做梁、檩、门窗等。这些店铺,各有专长和侧重。随着猪鬃业的发展,还出现了专门生产猪鬃包装箱的铺户。

此外,农村中还散居着一些亦工亦农的木工匠人,于农闲串乡串户为群众打零活。据历史资料记载:1942年胥、河两镇从事木业的400多人,1946年有专业木局16家,从业人员44人。

建国后,全县从事专业木业生产的有31户,以胥各庄、稻地两镇比较集中,仅胥各庄镇即有11 户,从业人员32人。1954~1956年,全县八个地区先后成立了木业合作社,从业人员达565 人。1958年以后,除胥各庄镇单独保留木业合作社以外,其它各地区木业社均并入了本地区的机械修配厂,不再单独经营。进入80年代,随着乡镇企业的发展,联办和个体木业厂家又有了新的发展。

县木器厂的前身是胥各庄木业生产合作社,地点在铁南小学东侧,建于1954年3月。1958年10 月曾过渡为地方国营企业,改名胥各庄木器厂。1960年一度与胥各庄修配厂合并,1961年再次改组为集体企业的胥各庄木业社,1978年正式命名为丰南县木器厂。该厂最初有社员24 人,1958年一度增到250人,经过调整,长期保持在110人左右。开始阶段均为手工操作,仅能生产一些箱柜、饭桌、办公桌、椅和菜板、风箱、棺材等。经过开展工具改革,逐步实现了主要工具的机械化和半机械化,特别是轮锯和带锯的应用,减轻了劳动强度,提高了劳动生产率并扩大了原木加工业务。1976年大地震后,为支援城乡恢复建设,该厂仅用10天的时间就恢复了锯材加工业务。经过震后复建和扩建,全厂占地面积13833平方米,厂房建筑面积为3462平方米,拥有各种机械设备120台。所生产的木器家俱,不断更新换代,并逐步向高档发展。1985年全厂共有职工122人,产值60.1万元,利润总额6.5万元,交纳税金4.7万元。由于1983年制镜业与该厂脱勾,故1985年产值低于1981年(84.26万元)。

(二)黑白铁制修业 是以马口铁、镀锌板、薄板铁等为原料的加工行业,主要产水桶、水壶、水舀子、洗衣盆等容器,代替了铜锡和木制器皿。本县于1926年在河头开始出现黑白铁制修业,到解放前夕,胥各庄、河头有白铁匠30多人。此外,在农村集镇也有了此类摊点或游乡串村营业。

建国后,1954年首先由张继深等九人在胥各庄建立白铁业修配小组,1956年扩大为胥各庄的白铁生产修配社,共30多人,并在各大集镇设立了修配门市部。1958年,该社并入胥各庄机械修配厂,为地方国营,1962年又恢复为白铁修配生产合作社,仍为县属集体企业,主要业务是制修水壶、水桶、烟囱、草绳机入料嘴、水柜、农具等。1965年开始,通过技术改造,研制和购置了焊接、锻压、剪、冲和捲板、尅底等设备,使大部工序,由手工操作改为半机械化生产。70年代开始加工铁板,最大年产量达100吨,用以生产盛水容器,最多年产水桶8449只。1983年以来根据市场需要还生产过铁架房梁、油罐、手推车和钢木家俱等。1985年该企业改名为“丰南县新能源设备厂”,属县办集体企业,共有职工64人,专业设备42台。年产太阳能热水器1086平方米,黑白铁制生活用具6559件。完成产值71.9万元,为历史最高产值(43.1万元)的166.8%,利润总额3.8万元,交纳税金4.6万元。该厂所研制成功的太阳能热水器获唐山市1985年科研成果三等奖。

九、猪鬃加工业

猪鬃加工业是丰南县传统土特产品,在国际市场上久负盛名,向有“黑色的金子”之称。产品为“火炬牌”猪鬃,主要通过天津口岸、河北口岸出口于日、美、英、法、德等国。建国后平均每年大约出口一万余箱(每箱50公斤),为国家换取外汇335万美元。

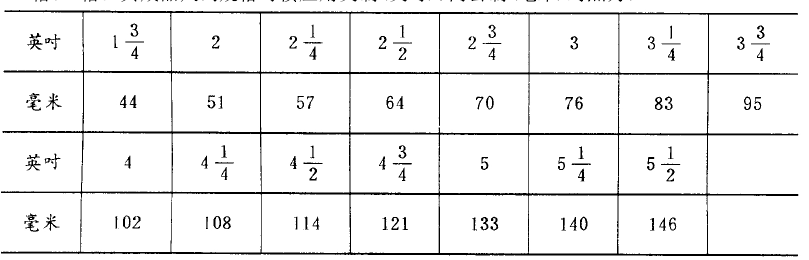

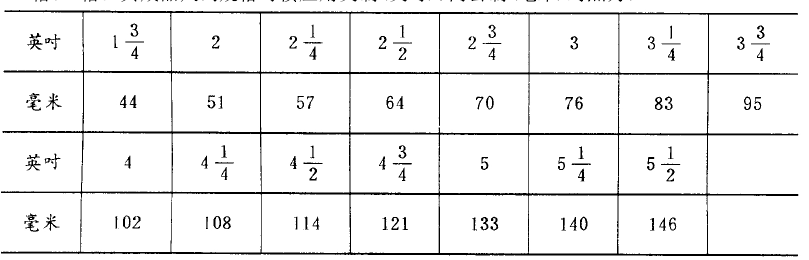

丰南县的猪鬃加工业历史悠久,兴起于清咸丰年间(1851-1861年)。发起人赵新,丰南县王禾庄人(该村解放后改属唐山市郊区),此人起初在天津英人开设的“高林”洋行当杂役,该洋行原以收购马尾为制刷原料后改收猪鬃。该洋行委托赵新等回乡为其收购猪鬃,按一定尺寸加工配套,批量出口猪鬃套货,种类分为:66箱、大55箱、改良55箱、中55箱、小260箱、150箱、26 箱、43箱。其成品尺码规格习惯应用英制(英吋),同公制(毫米)对照为:1

赵新根据这一信息遂辞职还乡,独资开办猪鬃加工厂,按合同交“高林”洋行,大获暴利,在赵新的影响下,本县以胥各庄镇为中心的猪鬃加工厂商蜂涌而起。河头和胥各庄镇,因有煤河运输之利,多达百余家。然而,本县自兴办猪鬃加工业以来也曾经历了几度兴衰:

第一次世界大战前夕,各帝国主义国家疯狂地扩军备战,猪鬃做为保养军械的制刷原料,在国际市场上极为畅销。这一时期是猪鬃发展史上的黄金时代。本县猪鬃占天津口岸总出口量的70%,每年换回400至500万美元的外汇。

第一次世界大战全面爆发以后,国际市场上的猪鬃冻结,此时县内近百家猪鬃加工厂,成品积压,多半倒闭,甚至破产。

战争结束后,猪鬃在国际市场上又成了紧俏商品,本县猪鬃加工业一跃超过战前水平,仅胥各庄就出现了20多家规模较大的工厂和货栈。并以胥各庄为中心,南至米厂、城坨,西至么家泊,北至丰润的韩城,东至唐山市郊李尚庄等近百个村庄都有猪鬃加工行业。

1937年,由于日本侵略者对我国经济贸易的全面封锁,本县的猪鬃加工厂、栈房全部倒闭。抗日战争胜利后,本县猪鬃加工业再次复兴。但是,由于国内外市场为帝国主义买办所垄断,价格时涨时落,波动剧烈,严重影响了猪鬃业的发展。

建国后,全县尚有大小猪鬃加工厂百余家,为了便于管理和销售,开始实行并厂联营,共并为14个工厂,有工人1300人。1956年,社会主义改造中,实行了公私合营,又进一步合并为两个厂。1958年又合并为一个大厂,改为全民所有制,最多时曾有职工2000人,年产猪鬃7000余箱。

建国初期,丰南县猪鬃工厂归属唐山地区供销合作社,1960年改归唐山地区外贸局,1979年后,工厂人事管理权归属地区外贸局,1983年市管县以后,该厂归属于唐山市外贸局领导。历史上最高产量是1973年,产量为1.4万箱,产值为860万元。进入80年代以来,由于原料涨价,产品价格下跌以及经营管理等原因,产量、产值、利润呈现下降趋势,如下表:

| 年份 | 产量(箱) | 产值(万元) | 利润(万元) |

| 1980 | 10943 | 612. 98 | 67 |

| 1984 | 7807 | 393 | 30(亏损) |

| 1985 | 8000 | 422. 3 | 27. 4 |

1979年以后,随着搞活农村经济,集体、联合体、个体户猪鬃加工业逐步发展起来。胥各庄、兰高庄、侉子庄、高庄子、稻地、宣庄、董各庄、黄各庄八个乡(镇),有乡(镇)办、村办、户联办、个体户办猪鬃加工厂45个,从业人数为2593人,获利356.6万元,人均1375.2元,在乡镇企业中占有重要地位。

传统的猪鬃加工业,主要靠手工操作,仅有钊子、摄子等简单工具,既不需要购置大型设备,又不必建筑大型厂房。但是由于科学技术落后,缺乏消毒除尘措施,工人往往感染哮喘、肺炎等职业病。建国以来,此项传统的加工业已进一步由手工操作向科学化、机械化转化,目前已有打毛机、洗毛机、揉毛机、捆毛机、顺根机、正根机等专用设备,打毛机可提高工效100倍。经过原材料的蒸煮消毒和除尘工艺,有效地控制了职业病的发生。

十、制刷业

本县的制刷工业是在第二次世界大战期间猪鬃销路不畅后逐渐发展起来的。起初多是小规模手工生产的个体户,建国后,王政坤等于1957年首先在胥各庄八街办起一个小型制刷厂,后为街道猪鬃总厂统一管理。1961年通过调整成立了胥各庄刷子生产合作社,“文革”中改为丰南县制刷厂,为县属集体企业。1964年,该厂自制专业用机械设备8台,生产各种刷子22万把,到1970年专用机械增加到36台,通过天津口岸签订出口合同。于1973年出口低中档油漆刷,达4个型号20个规格,1975年改为由河北省外贸出口,1978年又增加高档油漆刷两种型号、18 个规格,当年出口各种油漆刷50多万把,内销各种刷子67万把,完成产值80.56万元,实现利润8.67万元,为历史最高水平。该厂厂址在胥各庄六街猪鬃工厂对过,占地4081平方米,机械设备有大小龙门剪、轧刨、旋把机、磨把机、单眼钻、拧刷机、剪毛机、通毛机、钉钉机、裁刷机、对缝机、制刷床等。还利用马尾、树鬃、草根、钢丝、胶丝等多种原料,生产各种刷子,如纺织、针织、制镜、建筑、建材、食品、制药、面粉、化工等多种行业的机械用刷和清扫洗净等各种工业专用刷共达60多个品种,100多个规格。其中出口油漆刷11个型号,70多个规格。1985年共有职工100人,年生产各种刷子25.78万把,完成产值23.84万元,利润总额4000元,交纳税金1.4万元。除县属制刷厂外,70年代以来,胥各庄六街和胥各庄镇先后办起两个制刷厂,人员达300 人。全县从事制刷业者共达400多人,年可产各种刷子200万把,出口油漆刷100万把。

十一、皮革、制鞋业

丰南县的鞣革技术,始于清光绪十年(1884年),山东人杜传亮带领全家来河头镇桥北街开办皮革作坊,主要鞣制品种有:白皮(车马輓具用、称“滚江”、“套皮”)。黑皮(又名“腕子皮”),做鞋面用。红皮,做鞋里鞋衬用。硝皮,做鞋掌。1915年以后,又有“德聚永”熏皮铺(熏皮主要供毡鞋铺做底皮用)和“华丰久”熏皮铺。小集、大新庄、王兰庄、稻地等农村集镇都有皮铺,主要生产白皮,供车马鞔具之用。产品主要靠集市推销,原料从当地采购牛、马、驴、羊、狗皮等。此外,还有从事熟制兽类裘皮加工的店铺。那时制革、制裘技术古老,设备简陋,工艺落后,既脏又臭,沿习相传,很少改进,行业日趋没落,到建国前,正式营业的只有河头杜家和大新庄李家两处。

制鞋行业始于民国4年(1915年)。当时河头、胥各庄、稻地、宋家营、宣庄等集镇,都有个人或集股雇用工人开办的制鞋店铺,多数是前店后厂,兼营商品鞋出售。以胥河两镇比较集中,自本世纪20年代以来,先后开办的计有:“宝顺兴”、“远昌号”和“宝巨兴”皮鞋店等。在日本侵华时代,多数鞋铺停业。此后,又由失业工人单独或合伙办起了为群众加工或生产商品鞋的小店铺。

1953年至1956年的合作化运动中,吸收个体皮革艺人和制鞋业者,分别建立了“胥各庄皮革生产合作社”和“胥各庄制鞋社”,1958年两社合并更名为“胥各庄皮革制鞋厂”,转为地方国营。皮革鞣制由单一白皮,增加了制鞋用皮、轻、重革和鞣制猪皮等业务。鞣革辅料也由原始的硝、石灰改用火碱等部分化学原料,并增置了刮皮、轧皮等机械设备。推行了一些新技术,代替了部分手工操作,初步改善了皮革工人又脏又累的工作条件。制鞋业增添了皮革生产项目与采用机器绱鞋工艺,1961年恢复为“皮革、制鞋生产合作社”,后改“社”为“厂”。1976年强烈地震中,皮革制鞋厂损失巨大,第二年才恢复了生产,厂址在东兴街,占地5725平方米,厂房建筑面积为2447平方米。机械设备有:缝纫机、钉鞋眼机、绱鞋机、削里机、刮皮机、片帮机、包缝机和发电机等99台(件)。1977年职工117人,生产布鞋7.79万双,马具17.98万件,完成产值44.62万元,实现利润6.32万元,仍低于1974年(产值54.51万元,利润7.04万元)的历史最好水平。但是所产布鞋由于质量优良在唐山地区全行业评比中名列第一。1979年被河北省命名为“大庆式企业”。1980年该厂生产的橡筋口布底布鞋,由天津外贸第一批出口美国。其它产品在国内远销吉林、新疆等十多个省市自治区。1985年底,全厂职工159人,年产鞋22.05万双(其中皮鞋1.16万双),完成产值85.6万元,利润总额3.6万元,纳税金5.4万元。

十二、毛毡业

本县毛毡业始于清光绪初年。起初只有稻地镇有此行业,后来发展到宋家营、西葛各庄、付庄、胥各庄等地。仅稻地镇就有毛毡作坊23家,年产毡帽、毡鞋400-500万双(顶),产品以销东北三省为主。当时均为土法手工操作,作坊从业人员一般为200人左右,规模较大的有“大昌号”和西葛庄李建斋的“大成合”毡房,从业人员都在300人以上。民国17年(1928年),“大成合”毡房年产毡鞋10万双,盈利逾万元。

1932年,伪满洲国成立后,日本侵略者在山海关设卡,堵塞了东北的销路,本县毡业开始衰败,毡房相继倒闭。1937年,只在稻地有“永顺号”、“永发合”等三家毡房,从业人数200人左右,产品在当地推销。

建国后,私营毛毡作坊全部停产。1954年,胥各庄三街组建了“富强毛毡生产合作社”,有职工60人,主要生产保温毡(黑白)和生活用毡,产品供唐山机车车辆厂和唐山市信托公司。1956 年职工增加到120多人,年产毛毡2.1万片,产值达23万元,同时并生产毡帽、毡鞋等产品。1958 年一度同麻业社合并,转为地方国营,不久又同县皮革制鞋厂合并,1961年又调整为集体所有制的毛毡麻业生产合作社。1972年以后改称为丰南县毛毡厂。从组建开始,逐步改进工艺设备,向机械化、半机械化过渡。震后,经过恢复建设,占地面积18330平方米,厂房建筑面积3960平方米。主要设备有:轧毡机、开花机、洗毡机、锤毡机、铺毡机、摔连机和发电机等。主要产品是工业用防寒毛毡,年产2790吨,并产生活用鞋里、鞋垫,自行车鞍座垫等,销往京、津、杭州、东北等地。1985年有职工107人,产值124.76万元,利润总额11.4万元,向国家交纳税金25.6万元,产品产量和产值均比初建社时增长5倍多,在全县基本上处于独家经营的局面。

三、农产品加工业

(一)米面加工业 1930年以后,随着米面加工机械的引进,胥各庄、宣庄、稻地等较大集镇,开始出现一些兼营碾米和磨面的粮商,多以自购原粮出售加工品为主(高粱米和玉米面),很少承揽对外加工。到1948年解放前夕,仅有胥各庄镇的“永兴厚”、“德源昌”两家商号经营此业,广大农村仍沿用传统的石磨、石碾等手工工具加工米面,另有一些小磨面铺,经营规模也很小,仅为一些定点饮食业服务。

建国后,随着粮食的统购统销,国营粮食部门开始经营米面加工业,仅限于加工非农业人口的统销粮以及对食品饮食部门供应的平价粮。1958年以后,随着农村电力建设的发展和米面加工机械的普及,各村相继开办了服务性的米面加工副业。1980年以后,随着农村经济体制的改革,已归联户或个体户承包经营,在侉子庄、宣庄、稻地等乡(镇),建立了乡(镇)办或联办的具有一定规模的粮食加工厂,但仍以县粮食加工厂规模为最大。震后,经过恢复建设,县粮食加工厂建有面粉和玉米面加工楼各1座,主要设备有800型液压磨粉机1部,600型液压磨粉机2 部,500型玉米磨粉机l台,251型碾米机2台,年生产设计能力4170吨。1983年,该厂完善了化验和检测设备,改进清杂运料和吸尘工艺,提高了产品质量,达到国家规定标准。1985年有职工54人,创产值532万元,利润总额19.5万元,上缴国家利税9.4万元。

(二)棉、麻加工业。自本世纪20年代引进“16吋皮辊人力轧花车”以来,在胥各庄、河头两镇以及王兰庄、宣庄、小集、大新庄等主要产棉区的棉花经销商兴办起小型轧花厂,所加工的皮棉销往天津、唐山市纱厂或出口。当时也有少数农民独资或合伙于农闲从事轧花、弹花副业,主要为农户加工保种和絮棉,并于1940年前后开始应用动力弹花机(俗称“洋弓”)取代了旧式弹花弓。本县规模较大的轧花企业是1935年中国棉业公司在黄各庄村北建的轧花厂,设有蒸汽机为动力的发电照明设备,轧花设备有32吋皮辊轧花机50台,链式榨包机l台。建成后,适值“华北事变”,被日伪接管,后为日商东棉洋行所有,日本投降后,由国民党华北棉产改进处接收。解放后,初由唐山市政府接管,1949年移交华北人民政府棉产改进处做为良棉轧花厂。1950 年华北棉改处撤销后,该厂移交给河北省农业厅棉产改进处经营,1958年因棉花黄萎病的发生,失去良种区价值,遂移交给县供销部门经营。至于民间私营轧花企业,在日伪统治期间日趋萧条,仅有胥各庄镇“东兴合”、“合义栈”、“仁合公”等几家小轧花厂。到1948年解放前夕,只有“仁合公”轧花厂一处,该厂有32吋皮辊轧花机32台。1951年,“仁合公”轧花厂与县供销社合营,并逐步扩建为胥各庄油棉厂,同黄各庄轧花厂一样,安装了锯齿轧花机、脱绒机和风动传送机等一条龙流水作业设备,负担全县商品棉的轧花(兼榨油)任务。1980年以来,加工任务猛增,1984年加工皮棉15915吨,为1980年(3841.5吨)的4倍。

1985年,全县三个国营轧花厂共有职工622人,产值4422.8万元,利润总额158万元,向国家交纳税金98.8万元。本县传统的麻类加工以当地所产青麻为原料,加工农、渔、建筑等行业所需的各种绳索。主要产品有:大车套、煞绳、二股绳、五股绳以及粗细麻经绳等。多以来料加工为主,也有的自制产品在集市上销售,或由出售皮鞔具者兼营。专营店铺,建国前后在胥各庄镇有“永丰号”、“庄记”等少数几家,并兼营麻袋和出售原料。随着猪鬃加工业的兴起,宣庄地区的顶代庄、赵新庄、宋家坨、五相庄、公庄子等村出现了专门加工猪鬃用绳的作坊。以苎麻为原料,有纺经、橹光(并加大白粉、以增强硬度),染色(原为绿、蓝、红、黄等色,后一律槐黄色)等工序。年产达50 吨以上,除供当地猪鬃加工业使用外,并销往天津、沈阳等地。

建国后,麻类加工行业逐步走上组织起来的道路。1954年,胥各庄镇由24名手工业者自愿组织起麻业生产合作社,以加工青麻绳为主,后陆续吸收了顶代庄、宋家坨等加工猪鬃绳的技术人员,并就地设立了半成品加工小组,逐步以生产猪鬃绳为主。1956年再次扩大规模,胥各庄镇的两家私营麻绳铺也加入了麻业生产合作社。职工增加到200人,年生产猪鬃绳50余吨,1958年大跃进运动中与富强毛毡社合并,转为国营企业,不久又并入县皮革制鞋厂。1961年,随着国民经济调整,再次分开经营,重新恢复为集体所有制,以后由于盈利不高,于1970年停止了麻业加工,专营毛毡。而在农村,麻类加工成为一些生产大队或生产队的副业生产,随着农村经济体制的改革,转归联办或个体户经营。猪鬃绳加工仍以宣庄地区为主,基本上保持历史生产水平。在渔业生产上传统用的青麻绳索,已逐步为城市生产的尼龙制品所取代。由于青麻种植面积逐年减少以及丰润县等地红麻制品来县推销,当地传统加工业已处于被淘汰的地位。

(三)油料加工业。本县农产品中有花生、大豆、棉籽、洋麻籽、蓖麻子、芝麻等多种油料,南部草原区还有苍耳、蒿子、黄蓿等野生油料,多由一些小作坊于冬春季进行季节性生产。民国以来,陆续淘汰土榨法,改用罗旋榨,仅在胥各庄镇有“仁兴和”、“德顺兴”、。永和”等几家榨油厂,常年经营榨油业,以自购花生、大豆和棉籽等原料,加工后出售油脂和饼粕为主,兼对外加工。此外,还有些农村香油作坊常年经营小磨香油。

建国后,胥各庄镇私营“仁合公”轧花厂曾兼营榨油业,设有八联式油榨一组和柴油动力机。1951 年该厂与县供销社合营后,组建为胥各庄油棉厂,并于1966年淘汰旧榨机改装克罗伯式中型五吨榨油机2台、嗑皮机l台,使用电力发动。连同黄各庄、唐坊油棉厂均结合轧花兼营榨油业,以加工返还棉农的棉籽油为主,并为粮食部门和外地加工其他油脂。其中胥各庄油棉厂还生产一部分棉油皂,主要销往北部山区。散在农村的榨油业,于农业合作化后,都转为集体副业,主要承担社员自留棉籽和大豆等来料加工,1982年以后,已为联户或个体承包经营。钱营、宋家营和宣庄等乡(镇),出现了一些加工小磨香油的专业户,以优质取得市场信誉。除自产自销外,并为粮食和副食品经营部门加工。全县范围内的油脂加工,仍以县油棉厂加工量为大。1985年全县共生产食用植物油4500吨,为1984年(3600吨)的125%。其中,油棉厂生产4000 吨,占全县总量的88.9%,为1984年(1698吨)的235.57%。

十四、食品加工业

本县的食品加工业在工业企业中比较薄弱。1985年食品加工业产值1475.9万元,比1984年(651万元)增长了126.7%,仅占全县工业总产值的5%,基本情况如下:

(一)酿造业。明末清初,稻地镇已有酿酒的作坊,俗称“烧锅”。到清乾隆年间就有24家,每家20人左右,并于每年制粕季节,招雇大批临时工“踩粬”,所产高粱酒畅销北京。清道光年间,随着白酒在社会上的畅销,胥各庄、河头、宣庄、王兰庄、小集等地都相继建起了“烧锅”,当时在胥、河两镇较大的有5家,平均日产白酒五、六百市斤,产品除就地销售之外,绝大部分由煤河运往天津、芦台、威海卫等地销售。

自晚清以来,稻地、董各庄一带曾有几家用黄米作原料酿制黄酒(米酒),多在春秋两季酿制,每年总产在五、六千市斤左右。同时,一般作坊并兼制醋、酱油等调味料,产品行销曾家湾、柏各庄一带。随着北京市及附近各县酿酒业的兴起,丰南酿造业日趋萎缩,到1948年全县解放前夕,只剩下几家作坊,以少量酿造维持市面,其余均已倒闭。

1949年,县人民政府设立酒业专卖处,从玉田县窝洛沽酒厂调来干部和制酒工人,在接收原胥各庄镇“久德”、“庆升源”、“永贺隆”三家私营酿酒作坊的部分人员及生产设备的基础上,建立了本县第一个国营企业———华北酒业专卖公司第三十五公营酒厂。建厂初期只有职工60人,l台12马力柴油机,两盘石磨,1台粉碎机,两个生产甑,年产酒200吨。1957年职工增加到70人,设备增加到4个甑,筹建了酒粬房,添置了柴油机等,年产白酒600~700吨,产值52万元,比建厂初期增长了2.5倍。

1958年“大跃进”中,在技术设备不具备的条件下,为扩大生产,盲目增加50多名工人,造成人浮于事,年产白酒仅达350吨。

1960年通过精减保留40名职工,购置了电动机,用薯干代替高梁、玉米等粮食原料,用两个甑生产,年产白酒300吨。

“文化大革命”十年动乱中,广大职工坚持正常生产,1969年又新添置1台生产锅炉,增加甑。1970 年筹建了制糖车间,1975年,职工130人,年产白酒400吨,甜菜糖40吨。1976的强烈地震,使酒厂遭到重大损失,在恢复生产中,制糖业因原料来源困难未恢复生产。该厂在震后重新筹建了厂房4231平方米,并于1981年扩建了化验室和酒母室,不断改进生产工艺,使用了758 号和WV-V号黑粬霉菌种,并逐步向生产低度白酒发展,该厂生产的“双喜牌”、“渤海酩”、“醉春牌”、“春浆液”等40度低度白酒,以酒醇、味美、价廉赢得了信誉,在酒类市场上占有一席之地。1985年全厂职工121人,年产白酒1119吨,产值153.43万元,利润总额6.89万元,向国家上缴税利24.6万元。

此外,在1958年“大跃进”年代,各公社和一些大队曾利用多穗高梁秸榨取糖汁,开办小型酿酒厂,因不符合饮料条件,仅一、二年时间即纷纷倒闭。

其它酿造行业,主要有供销系统在胥各庄、唐坊等地开办的酱油厂,多以棉籽饼为代用原料,只能生产低挡酱油,不能适应市场供应的需要,城乡经销单位多从天津和唐山采购。醋和其它调味料也都处于从城市倒流局面。

(二)冬菜加工业。清光绪年间,经唐坊地区蒲子泊村马家画坊从沧州引进此项技术。以大白菜为原料,紫皮蒜和食盐为辅料。制作经过:切菜坯(约切成10毫米见方),晾晒(将菜坯在苇席上晒晾至含水量在40%左右),拌盐(以18%的盐粉炒至粉红色,拌入菜坯内).装缸压实,拌蒜(在菜坯中拌入20%的蒜泥),装坛(以35公斤为单位,装入瓷坛、密封)等工序。经过夏季发酵即为成品,具有酸、甜、香、辣的独特风味,随时吃用。开始仅为家庭副业,渐为一些资本家所重视。1930年前后,胥各庄镇已有此项专业厂商,由宣庄地区的鸿鸭泊、黄各庄、李庄子等村收购白菜,就地生.产菜坯,由沧州、青县等地招聘技工,加工成品后,由天津口岸出口。在抗日战争和解放战争时期,一度萧条,建国后,随着私营工商业的社会主义改造,1956年县供销社副食品部门着手恢复此项传统加工业,最初在铁匠庄、于庄设立加工点,后又扩展到李庄子和东鸿鸭泊等村,年加工冬菜1100吨,经与天津进出口公司签订合同,产品质量与沧、青二县产品并列,以“飞马牌”商标出口于朝鲜、日本、新加坡、马来亚、柬埔寨、缅甸、泰国、印尼等十几个国家,国内销往广东、广西、湖南、湖北、福建等省和附近城市。1966年以后,由于片面强调“以粮为纲”,压缩大白菜的种植面积,使冬菜加工业逐渐衰退。在1976年大地震中,所有加工设备(缸、坛等)损失殆尽,迄今一直未恢复生产,仅产菜区部分群众仅有少量生产,供自己食用。京、津、唐各市场已为河北省粮油进出口公司经销的沧州“五香冬菜”所占领。丰南县“飞马牌”冬菜处于一蹶不振的状态。

(三)糕点加工业。建国前,各集镇都有专营或兼营糕点加工的店铺,以稻地镇的“魁泰隆”和“玉兰馆”最为有名。主要生产四季糕点、满汉茶食、大小八件等传统品种,并以用料考究工艺严格,注重传统风味,赢得了社会信誉。建国后,随着对私营工商业的社会主义改造,县城糕点加工业由商业系统的食品公司和供销系统的副食品公司两家经营。而在农村各集镇及乡(镇)所在地基本由当地基层供销社独家经营。1959~1961年“三年困难时期”,由于原料供应困难,品种单调,质量下降,处于断档脱销状态。以后随着粮、油、食糖等供应条件的好转,糕点加工稍见起色,但仅限于凭票证供应,品种也较少。1979年以后,随着商品生产的发展,国营粮食部门和一些乡镇企业、个体户也都从事糕点生产,并出现了品种多样化和平价与议价并存的局面。但是也仅限于加工传统风味品种,加工工艺除一部分以电烤箱代替传统“吊炉”外,基本上仍属于手工操作。所用原料也以面粉和油、糖为主。一些高档糕点、西式糕点和多种饼干、糖果和奶制品等还很少生产,多依靠从外地大、中城市采购。

(四)水产品和肉类加工业。水产品。传统加工业有:盐渍干制毛虾、海米、虾钱、蟹肉、蟹籽、虾籽、赤贝干、海螺干、乌贼、咸鱼、海蜇、虾油、虾酱等产品,主要由沿海渔民和海产品经销部门加工(产量及产值均计入渔业生产)。为开拓水产品加工的新领域,1984年初,黑沿子乡60户渔民集资兴建“渤海食品罐头厂”,共有职工61人,占地5000平方米,固定资产34万元,主要设备有罐头机组一套和封盖机等。生产350克玻璃瓶装鱼罐头,年生产能力55吨。19 85年该厂所产的“五香光鱼”和“酥炸巴鱼”罐头被评为河北省同类产品第一名。

肉类加工业。1956~1981年间,肉类一直由国营商业和供销部门专营。随着肉类市场的开放和乡(镇)企业的发展,县城和各农村集镇出现了多成份经营新局面。以食品公司肉食加工厂规模较大,1985年共有职工25人,固定资金8.4万元,产值182.6万元,交纳利税20万元,但是仍以加工传统性肉制品(煮、熏、腊)为主,部分高档肉制品和肉类罐头等,仍由外地市场采购。

(五)其它食品加工业。县商业供销系统食品经营部门和胥各庄、稻地、侉子庄等乡(镇)开办的冷饮厂,生产汽水、格瓦斯等清凉饮料,产品质量逊于唐山市同类企业的产品,仅限于县内销售。李毫子庄、唐坊、董各庄等乡(镇)开办的腐竹、花生蘸、胡萝卜酱等加工业,均属于小批量试产阶段,还未能正式占领市场。

此外,为发展方便食品,填补唐山地区没有方便食品的空白,1984年接受河北省下达的项目,会同唐山市一轻公司双方共投资116万元,开办方便面厂。地址在西板桥附近,占地面积3999 平方米,系经市一轻公司论证并设计,引进日本自动流水设备。该厂有职工48人,8小时班生产能力3吨,于1985年11月正式投产。由于原定平价面粉和油脂供应问题未能落实,生产成本偏高,加之市场上方便面滞销,仅投产一个月左右,共生产方便面79吨,即因经营亏损而停产,最后结算共亏损31万元。

十五、饲料加工业

饲料加工业是本县一项新兴的加工行业。1977年唐坊粮站曾小批量生产育肥猪混合饲料,并在一些集体养猪场进行示范。1980年以后,随着饲养业的兴起,沿海一带的一些社队利用当地贝壳资源,生产贝壳粉做为饲料添加剂,供外地采购。1984年以来,在发展农村商品生产中,县粮食局、县牧工商联合公司以及王兰庄、东田庄、南孙庄、黑沿子等乡(镇)均陆续兴办了饲料加工厂,以玉米、麦麸、豆饼、鱼粉、水产品下脚料和槐叶等为原料。除黑沿子乡加工水产养殖饲料外,其它各单位均以加工鸡饲料为主(约占50%),但是规模较小。1985年,全县饲料加工厂共达19个(其中粮食系统8个,乡镇企业10个,畜牧系统1个),共有各种型号的加工机械近20 台,年单班加工能力为28万吨,连同其它小型设备年加工能力可达30万吨。1985年,实际加工配、混饲料4743吨,饲料添加剂210吨。县粮食局饲料加工厂自1981年建厂以来,设有风雷50 型粉碎机和班产1 2500吨的加工机组,按标准配方,能生产9个系别,28个品种的配合饲料。1985 年,该厂共有职工16人,固定资产16.7万元,产值128.3万元,利润总额15.2万元,交纳利税3.5万元。

十六、工艺美术业

以胥各庄镇六街工艺美术厂所产铁画为最早,原为大队副业,创办于1977年。产品于1979年率先打入北京美术服务部,受到收购部门的好评,相继通过天津市外贸部门参加广交会展销,深受国内外美术爱好者喜爱,遂即由外商订货,先后销往香港、日本、东南亚、西德、瑞典、加拿大等国家和地区。在国内则销往天津、秦皇岛、大连、西安、营口、杭州等城市和港口。该厂原开办时仅有5人,到1985年已发展到20人,固定资产10万元,生产各种铁画4.4万幅(其中出口1.5万件,创产值6万多元,获利4万元)。此外,大佟庄和黄各庄乡的刺绣厂,年生产刺绣品5000 件,大佟庄乡地毯厂年产地毯30件,均出口巴基斯坦。爽坨乡、刘唐保乡工艺石雕厂所产玉雕品1500件销往香港。钱营和李毫子庄乡生产工艺小柳编15万件,其中14.2万件出口瑞士和香港。县制镜厂1983年同木器厂分设后,转向以生产室内装饰用美术和礼品镜为主。有绘画、电刻、和浮雕立体美术镜等多种产品,1985年共有职工34人,年产镜类22.8万片,创产值97,4万元。此外,县截瘫病院,也小批量生产一些彩画美术镜,做为病员的福利性生产。

十七、其它工业

县教育系统以勤工俭学为目的,先后开办了一些校办小工厂。以县进修学校和县一中生产的教学仪器、文教用品和县二中生产的金属粉末试剂等较为著名。县一中校办工厂研制的“交流电路特性显示器”,于1984年获省教委优质新产品奖。1985年该系统共创产值35.1万元。以家庭工厂闻名的宣庄镇公庄子已成为生产硬纸胎塑料皮帐夹、文件夹和档案夹专业村。该村从1978年大办家庭副业开始,逐渐形成专业化生产,到1985年已有家庭工厂18个,从事加工的农民154人,占全村总劳力的85%,全年创产值115万元,占全村工农业总产值的90.4%,实现利润37.4万元,交纳税金10万元。全村人均收入达1022.2元,比1984年增长65.3%,比1978年翻一番。

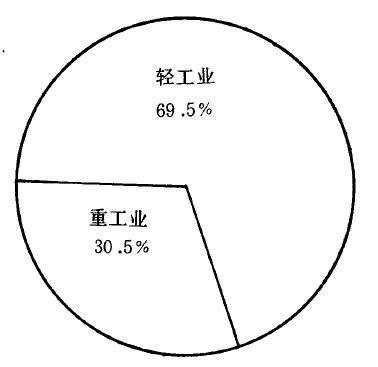

丰南县1985年轻、重工业产值比例示意图

(按1980年不变价计算)

.png)

轻工业产值:20319. 7万元;

重工业产值:8935. 0万元

丰南县主要工业产品一览表(1985年)

| 产品名称 | 计算单位 | 产量 | 产品名称 | 计算单位 | 产量 |

| 铸钢件 | 吨 | 4274 | 卫生陶瓷 | 万件 | 8.1 |

| 高频焊管 | 吨 | 1976 | 日用淘瓷 | 万件 | 6.48 |

| 圆、角钢材 | 万吨 | 4. 3 | 釉面砖 | 万平米 | 20 |

| 交流电动机 | 台 | 1000 | 机制纸及纸板 | 万吨 | 15 |

| 农用水泵 | 台 | 500 | 棉布 | 万米 | 223 |

| 机动脱粒机 | 台 | 30 | 其中:县针织厂 | 万米 | 155 |

| 中小农具 | 万件 | 19.32 | 针棉织品折用纱 | 吨 | 15 |

| 砖 | 万块 | 30000 | 家具 | 万件 | 92 |

| 瓦 | 万片 | 11.46 | 其中:县木器厂 | 万件 | 61 |

| 水泥 | 吨 | 93000 | 皮鞋 | 万双 | 16 |

| 平板玻璃 | 万平米 | 41 .16 | 毛毡 | 吨 | 2790 |

| 原煤 | 吨 | 49700 | 刷子 | 万把 | 200 |

| 合成氨 | 吨 | 6600 | 食用植物油 | 吨 | 4500 |

| 农用化肥(折100% ) | 吨 | 4800 | 其中:县油棉厂 | 吨 | 4000 |

| 其中:氮肥 | 吨 | 4800 | 饮料酒 | 吨 | 1449 |

| 电石 | 吨 | 1676 | 其中:白酒 | 吨 | 1375 |

| 塑料制品 | 吨 | 117 | 罐头 | 吨 | 55 |

| 原盐 | 万吨 | l03. 25 | 配、混饲料 | 吨 | 4743 |

| 其中:涧河盐场 | 万吨 | 3 | 饲料添加剂 | 吨 | 210 |

丰南县办全民企业一览表(1985年)

| 企业名称 | 职工人数 | 工业总产值(万元) | 利润总额 (万元) | 年末固定资产原值(万元) |

| 涧河盆场 | 397 | 295. 6 | 61 .8 | 306. 4 |

| 酒厂 | 123 | 153. 4 | 6.9 | 76. 8 |

| 根食加工厂 | 54 | 532. 0 | 19. 5 | 56. 4 |

| 机械厂 | 302 | 191 | 55. 0 | 224. 7 |

| 煤矿 | 462 | 116 | 2 0. 7 | 537. 3 |

| 水泥厂 | 425 | 256. 7 | 618 | 338. 9 |

| 化肥厂 | 477 | 437. 6 | 46. 7 | 546. 6 |

| 汽车修理厂 | 54 | 39 | 5. 4 | 54. 5 |

| 施修一厂 | 145 | 1 17. | 25. 6 | 103. 3 |

| 施修二厂 | 49 | 43. 2 | 5. 5 | 22. 4 |

| 井管厂 | 201 | 151. 0 | 12. 6 | 105. 4 |

| 陶瓷厂 | 103 | 7. 9 | 一2. 0 | 57. 6 |

| 电力所 | 178 | 225 | 732. 6 | |

| 食品公司肉食加工厂 | 25 | 182. 6 | 7. 4 | l1.5 |

| 食品公司肉食冷冻厂 | 25 | 352. 3 | 16. 3 | 121.2 |

| 收工商公司饲料加工厂 | 12 | 16. 5 | 2. 3 | 2 .0 |

| 粮食局饲料加工厂 | 16 | 128. 3 | 15. 2 | I 7. 6 |

| 合计 | 3048 | 3245. 5 | 360. 7 | 3309. 2 |

丰南县办集体企业一览表(1985年)

| 名称 | 职工人数 | 工业总产值(万元) | 利润总额(万元) | 年末固定资产原值(万元) |

| 针织厂 | 620 | 502. 0 | 36 | 184.2 |

| 皮革厂 | 159 | 85. 6 | 3 .6 | 33. 8 |

| 服装厂 | 377 | 337. 8 | 3. 7 | 104 |

| 毛毡厂 | 107 | 124.8 | 11.4 | 56.1 |

| 印刷厂 | 90 | 57.8 | 7.5 | 35.2 |

| 制刷厂 | 100 | 23.8 | 0.4 | 29.3 |

| 自行车零件厂 | 134 | 99.4 | -18 | 116.6 |

| 新能源设备厂 | 64 | 71.9 | 3.8 | 28.5 |

| 木器厂 | 121 | 60 | 6. 5 | 51 |

| 制镜厂 | 139 | 97. 4 | 4. 7 | 20. 6 |

| 青各庄油棉厂 | 197 | 1603. 2 | 60 | l28. 2 |

| 唐坊油棉厂 | 200 | 1279. 8 | 58. 9 | 160.1 |

| 黄各庄轧花厂 | 200 | 1279. 8 | 40 | 78.4 |

| 畜产加工厂 | 100 | 46. 4 | —— | 7.3 |

| 方便面厂 | 34 | 9. 9 | -1.1 | —— |

| 机铁厂 | 210 | 154 | 13.2 | 255.6 |

| 电机厂 | 161 | 69. 8 | 5.7 | 139.7 |

| 唐仿农机修造站 | 94 | 84 | 10.2 | 30. 6 |

| 宣庄农机修造站 | 71 | 41. 9 | 3.8 | 23. 0 |

| 柳树瞿阝农机修造站 | 53 | 50 | 0.7 | 19. 6 |

| 稻地农机修造站 | 105 | 56. 5 | 1 .0 | 19. 6 |

| 小集农机修造站 | 100 | 47. 5 | 6.5 | 20. 0 |

| 钱营农机修造站 | 70 | 21. 2 | 1 .0 | 21 .0 |

| 大新庄造纸机械厂 | 81 | 77. 5 | 11 .0 | 38. 3 |

| 合计 | 3612 | 6524 | 270. 5 |

1600. 8 |